Lire, voir et jouer

ArtCase

Conçu à l'occasion des 15 ans de la Fondation Gandur pour l'Art et décliné en trois plateaux autour des thématiques vêtir, habiter et voyager, ArtCase propose une version revisitée du jeu de l'échelle, mêlant course contre la montre et découverte des œuvres et objets qui habitent les collections de la Fondation.

Vêtir

Rencontre entre des corps et des matériaux textiles, l’art de (se) vêtir constitue depuis des millénaires une pratique humaine agissant tour à tour comme une protection, un outil, un marqueur social, un moyen d’identification, d’appartenance ou encore de distinction.

Dans ce premier volet d'ArtCase, jeu de l’échelle imaginé par la Fondation Gandur pour l’Art autour de ses collections, le vêtement est aussi bien présent en tant qu’objet, qu’il est un élément représenté en peinture, sculpture ou photographie. Il traverse les époques et les aires géographiques, donnant matière à de nombreux récits qui bien qu’éloignés sont tous unis autour de sa fonction première : couvrir les êtres humains et les œuvres qui les représentent d’un voile de pudeur.

Extrait de l'introduction par Olivia Fahmy

Il mimo [Le Mime]

Artistic Foot(wear) [Pied(chaussure) artistique]

Umberto MARIANI

Il mimo [Le Mime]

Novembre 1969

Acrylique sur toile

91.9 x 64.6 cm

FGA-BA-MARIA-0001

© Crédit photographique : Fondation Gandur pour l’Art, Genève. Photographe : André Morin © Umberto Mariani

Allen JONES

Artistic Foot(wear) [Pied(chaussure) artistique]

1966

Huile sur toile avec étagère en formica et talon aiguille en cuir verni

93 x 92.3 cm x 10.7 cm

FGA-BA-JONES-0001

© Crédit photographique : Fondation Gandur pour l’Art, Genève. Photographe : André Morin © Droits réservés

Liens entre ces œuvres

Les gants d'Umberto Mariani vous ont-ils faits dégringoler vers les bas transparents de la silhouette féminine d'Allen Jones ? C'était irrémédiable. Ce passage en case 3 est l'occasion de vous plonger dans les mutations sociétales autour de la condition des femmes dans les années 1960.

Alors que la structure de la famille traditionnelle évolue et que les femmes gagnent en autonomie, la représentation de leurs corps témoigne de cette émancipation. Dans Il mimo [Le Mime], Umberto Mariani se concentre sur une recherche esthétique sur le rendu du tissu qui sublime les mains gantées. Allen Jones, lui, illustre cette métamorphose dans l'œuvre Artistic Foot(wear) [Pied(chaussure) artistique] en mettant en avant la séduction qui accompagne la femme moderne. Les silhouettes se libèrent et les vêtements s'adaptent à un nouveau style de vie.

Mendiant assis

Charité de saint Martin

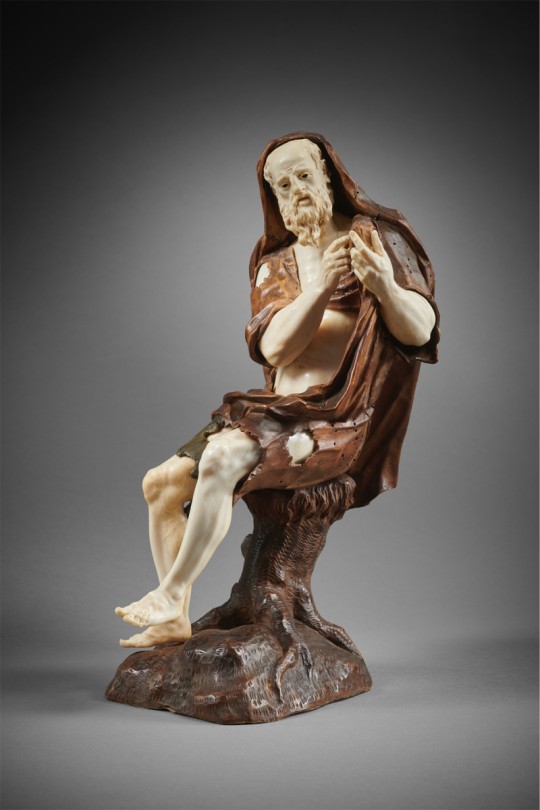

Matthias KOLB, attribué à

Mendiant assis

2e quart XVIIIe siècle

Ivoire, bois de tilleul et verre (disparu)

30 x 14.8 x 17.4 cm

FGA-AD-BA-0015

© Crédit photographique : Fondation Gandur pour l’Art, Genève. Photographe : Thierry Ollivier

Charité de saint Martin

1er quart XVIe siècle

Pierre calcaire de Bourgogne, restes de polychromie

83.5 x 64 x 33 cm

FGA-AD-BA-0184

© Crédit photographique : Fondation Gandur pour l’Art, Genève. Photographe : Thierry Ollivier

Liens entre ces œuvres

Partant d'un mendiant à l'habit déchiré, vous vous êtes élevé jusqu'en case 53. C'est bien grâce à la charité de saint Martin, lui qui donne son vêtement à un pauvre.

Ces deux œuvres ont été rapprochées pour leur réflexion sur la fonction première de l'habit qui nous couvre et nous protège du froid et des conditions extérieures. En mettant en avant des corps exposés et dans le besoin, ces deux œuvres rappellent l'importance pour chacun de pouvoir se vêtir et la nécessité d'être solidaire.

Modèle d’une porteuse d’offrandes

Statuette composite dite de "princesse"

Modèle d’une porteuse d’offrandes

1er quart IIe millénaire avant J.-C.

Bois polychrome

36 x 12.4 x 5.5 cm

FGA-ARCH-EG-0198

© Crédit photographique : Fondation Gandur pour l'Art, Genève. Photographe : André Longchamp

Statuette composite dite de "princesse"

Fin IIIe millénaire - début IIe millénaire avant J.-C.

Chlorite et calcite

23 x 9.5 x 13 cm

FGA-ARCH-BA-0023

© Crédit photographique : Fondation Gandur pour l'Art, Genève. Photographe : André Longchamp

Liens entre ces œuvres

Vêtue d'une sobre robe blanche, une porteuse d'offrande égyptienne vous a tendu l'échelle vers une princesse plurimillénaire d'Asie centrale portant une lourde étoffe à motifs géométriques. En case 41, réfléchissez au vêtement comme moyen d'identification et d'appartenance. L'habit permet ici par sa simplicité ou sa finesse de décrire les rôles de ces deux femmes au sein de leurs sociétés respectives.

Statuette d'Aphrodite attachant son collier dite "Aphrodite Mutiaux"

Her Majesty, Queen Sophie [Sa Majesté, reine Sophie]

Statuette d'Aphrodite attachant son collier dite "Aphrodite Mutiaux

Milieu Ier siècle après J.-C.

Terre cuite, moulage

36 x 14.5 x 6.9 cm

FGA-ARCH-RA-0198

© Crédit photographique : Fondation Gandur pour l'Art, Genève. Photographe : André Longchamp

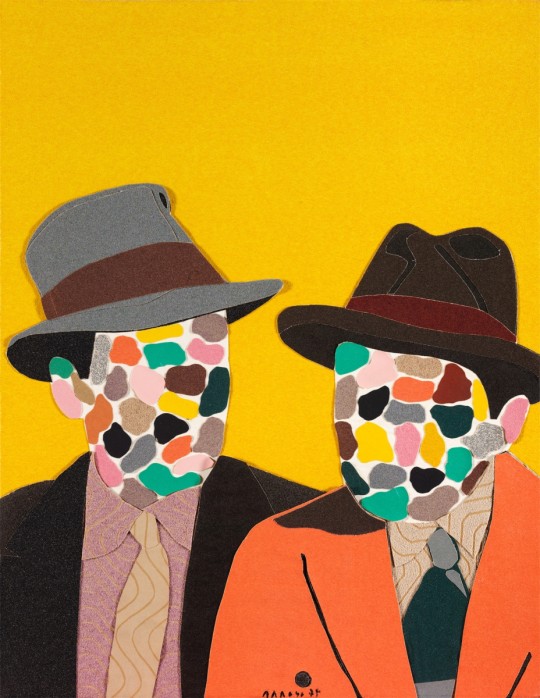

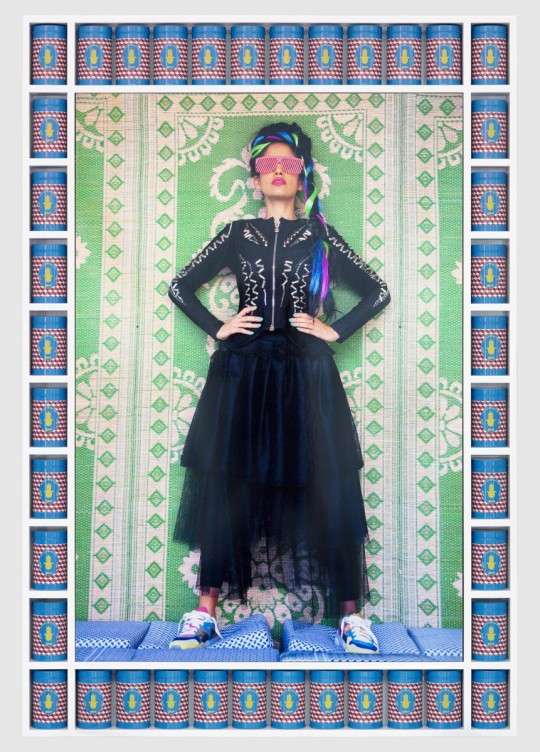

Mary SIBANDE

Her Majesty, Queen Sophie

2010

Photographie, impression pigmentaire

Édition de 10 exemplaires et 3 épreuves d’artiste

Épreuve d’artiste non numérotée

104 x 69 cm

FGA-ACAD-SIBAN-0001

© Mary Sibande

Liens entre ces œuvres

Une déesse antique, vêtue d'une robe au plissé mouillé, vous a-t-elle fait bondir de quelques cases ? Si c'est le cas, vous vous trouvez sûrement sur la case 36, où l'œuvre de Mary Sibande dévoile une travailleuse domestique magnifiée.

Ces deux œuvres ont été rapprochées pour leur travail du pli, permettant aux artisans et artistes de signifier le raffinement et la qualité textile d’un vêtement, et de renseigner de cette façon sur la personne qui l’arbore. Les plis du vêtement qui recouvrait sans équivoque le corps de la déesse antique pour souligner son érotisme sont ainsi gonflés dans l’œuvre Her Majesty, Queen Sophie pour évoquer l’opulence d’une robe victorienne, propre à un habit royal. Celle-ci valorise ici la figure de travailleuse, incarnée par l’artiste elle-même et son personnage alter-ego nommé Sophie, fille, petite-fille et arrière petite-fille de femmes assignées aux travaux de la maison. Le vêtement est ainsi utilisé pour évoquer les rapports de force à l’oeuvre dans l’histoire coloniale et de l’apartheid sud-africaine.

Habiter

Des pratiques culinaires de l’Égypte ancienne aux arts ménagers, des salons d’apparat du Grand Siècle aux intérieurs d’après-guerre et d’aujourd’hui, le logement offre un panorama des éléments et des activités de la vie domestique à travers les âges.

Dans ce deuxième volet d’ArtCase, version revisitée du jeu de l’échelle, la Fondation Gandur pour l’Art invite à interroger sous toutes ses facettes l’art d’habiter. Entre ornement et utilité, apparat et intimité, divertissement et gestion du quotidien, les œuvres ici réunies évoquent l’agrément du foyer autant que les questionnements sociétaux sur la répartition des rôles, offrant des éclairages – parfois malicieux - sur les manières de construire et de s’approprier un environnement devenu, au fil des siècles, le miroir de ses occupants.

Extrait de l'introduction de Fabienne Fravalo

Je passe, vous repasserez II

Premier jour de lessive

Ivan MESSAC

Je passe, vous repasserez II

Juin 1968

Encre de Chine sur papier

50.1 x 47.9 cm

FGA-BA-MESSI-0002

© Crédit photographique : Fondation Gandur pour l’Art, Genève. Photographe : André Morin © 2025, ProLitteris, Zurich

Jourdan TCHOFFO KUETE

Premier jour de lessive

2023

Acrylique sur toile

150.4 x 150.4 cm

FGA-ACAD-TCHOF-0004

© Jourdan Tchoffo Kuete © Crédit photographique : Fondation Gandur pour l'Art, Genève. Photographe : Lucas Olivet

Liens entre ces œuvres

Alors que vous vous apprêtiez à vous émanciper des tâches ménagères, vous êtes repartis au premier jour de lessive... Quelle tristesse !

L’émancipation des femmes vis-à-vis des tâches domestiques sera-t-elle un combat éternel ? Cinquante-cinq ans après mai 1968 et la malicieuse encre de Chine d’Ivan Messac titrée Je passe, vous repasserez, la grande toile de Jourdan Tchoffo Kuete pose ironiquement cette question. Dans une buanderie où les appareils électroménagers monumentalisés occupent des places aussi emblématiques que du mobilier de prestige, une femme baisse son regard vers un imposant tas de linge débordant d’une corbeille. À travers une palette acidulée, créant une sensation d’intemporalité, Premier jour de lessive invite subtilement à reconsidérer l’évolution de ces pratiques ménagères depuis les Trente Glorieuses et la mondialisation.

Table à jeux multiples

Jeux de dame

Guillaume KEMP

Table à jeux multiples

3e quart XVIIIe siècle

Bâti de sapin et chêne, placage de bois de rose, érable teinté (« bois tabac »), satiné, charme teinté vert, bois de violette, houx, amarante, ébène, ivoire et ivoire teinté vert, bronze doré, feutrine (moderne)

78.6 x 82.9 x 61.7 cm

FGA-AD-MOBI-0063

Crédit photographique : Fondation Gandur pour l’Art, Genève. Photographe : Thierry Ollivier

Luzamba Musiri ZEMBA

Jeux de dame

2020

Huile sur toile

139.4 x 159 cm

FGA-ACAD-LUZAM-0006

© Luzamba Musiri Zemba © Crédit photographique : Fondation Gandur pour l'Art, Genève. Photographe : Lucas Olivet

Liens entre ces œuvres

Fini de contempler, on vous attend pour une folle partie de dames !

Au XVIIIe siècle, le jeu de société constitue une des activités favorites des élites européennes lors des réunions mondaines. Afin de rendre cette pratique plus agréable et de l’intégrer de façon harmonieuse aux intérieurs soignés des aristocrates et des grands financiers, les maîtres ébénistes rivalisent d’ingéniosité. La table à jeux attribuée à Guillaume Kemp dévoile ainsi un jeu de trictrac (ancêtre du backgammon) sous un premier plateau de loterie, tandis qu’un abattant latéral abrite une série de six plateaux mobiles garnis de planches gravées recto-verso. Deux siècles et demi plus tard, l’œuvre de Luzamba Musiri Zemba confirme la pérennité universelle du jeu de dames, dont les origines remonteraient quant à elles à l’Égypte ancienne avec le « senet ».

Fleurs blanches et jaunes

Vase couronné de fruits

Nicolas de STAËL

Fleurs blanches et jaunes

1953

Huile sur toile

130 x 89 cm

FGA-BA-STAEL-0003

© Crédit photographique : Fondation Gandur pour l’Art, Genève. Photographe : Sandra Pointet © 2025, ProLitteris, Zurich

Giovanni DELLA ROBBIA, atelier de

Vase couronné de fruits

1er quart XVIe siècle

Faïence

37 x 26 x 24 cm

FGA-AD-OBJ-0073

© Crédit photographique : Fondation Gandur pour l’Art, Genève. Photographe : Thierry Ollivier

Liens entre ces œuvres

Aïe, vous vous êtes laissé séduire par un bouquet de fleurs de trop... Il est l'heure de tomber davantage dans l'extravagance !

Dotées d’une signification symbolique associée à leurs propriétés olfactives, les fleurs sont associées depuis l’Antiquité aux rituels religieux et funéraires, mais aussi à la décoration des habitations. À partir de la Renaissance se développe un véritable art floral destiné à accentuer le raffinement des demeures royales et aristocratiques. Les vases ornés de fleurs et de fruits feints en faïence, produits à la même époque par l’atelier des della Robbia, en proposent un équivalent pérenne particulièrement luxueux. À la fin du XXe siècle, Fleurs blanches et jaunes de Nicolas de Staël évoque à son tour cet élément décoratif, désormais banal, que constitue le bouquet.

Lampe de suspension à décor de têtes de Minerve et dauphins

Paire d'appliques

Lampe de suspension à décor de têtes de Minerve et dauphins

Ier siècle après J.-C.

Bronze

21.7 x 26 x 26 cm

FGA-ARCH-RA-0205

© Crédit photographique : Fondation Gandur pour l'Art, Genève. Photographe : André Longchamp

Antoine LELIEVRE

Paire d'appliques

Milieu XVIIIe siècle (1745 - 1755)

Bronze doré

63 x 42 x 19.3 cm

FGA-AD-OBJ-0006 a+b

© Crédit photographique : Fondation Gandur pour l’Art, Genève. Photographe : Thierry Ollivier

Liens entre ces œuvres

Du 1er siècle après J-C. jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, vous avez fait du chemin : pourtant, les sources d’éclairages n’ont pas beaucoup changé !

Si la maison constitue un refuge, tout particulièrement la nuit, s’y éclairer contribue à l’agrément, voire à l’habitabilité même de cet abri. Jusqu’à l’apparition de l’électricité à la fin du XIXe siècle, c’est le feu qui constitue la principale source d’éclairage. Les supports du matériau incandescent ont suscité la créativité des artisans : les lampes ont souvent été conçues comme de véritables objets d’art, agrémentant les intérieurs également une fois éteintes.

Voyager

L’homme voyage depuis que ses pas le poussent à découvrir le monde. La marche ayant ses limites, le voyageur dompta la force de l’animal avant d’exploiter celle de la machine. Dès lors, il se déplace à cheval, en dromadaire, en voiture, en bateau ou en avion, les performances de son véhicule raccourcissant toujours plus le temps nécessaire pour parcourir les distances. Ces dernières, à l’heure du numérique, ne constituent plus un obstacle à la découverte du monde, désormais accessible en un clic.

Le troisième volet d’ArtCase met en scène des œuvres d’art qui évoquent la longue histoire du voyage à travers le temps et l’espace. Elles témoignent aussi d’enjeux contrastés selon les besoins et les aspirations des voyageurs et des voyageuses, mû(e)s par un esprit de découverte, de conquête ou de rêve d’une vie meilleure.

Extrait de l'introduction par Bertrand Dumas

Coffre aux armes du Prince de Condé

Chameau bâté

Coffre aux armes du Prince de Condé

vers 1700

Bâti de sapin, cuir partiellement doré, fer et papier dominoté

30 x 60 x 30 cm

FGA-AD-OBJ-0095

© Crédit photographique : Fondation Gandur pour l’Art, Genève. Photographe : Thierry Ollivier

Chameau bâté

VIIe - Xe siècle après J.-C.

Terre cuite polychrome

43.5 x 26.5 x 49.5 cm

FGA-ETH-AS-0017

© Crédit photographique : Fondation Gandur pour l'Art, Genève. Photographe : Thierry Ollivier

Liens entre ces œuvres

Si vous êtes en case 186, vous l'aurez bien compris : pour voyager, il faut d’abord bien s’équiper !

Parmi les objets produits pour accompagner les voyageurs, figurent les coffres, comme celui gainé de cuir et frappé sur son couvercle des armes des Condé. Le raffinement de son décor doré, réalisé au début du XVIIIe siècle, témoigne du prestige de son commanditaire. Une fois ses effets personnels rangés il faut ensuite soigner sa monture, surtout quand elle est lourdement chargée, comme ce chameau bâté en terre cuite de la dynastie chinoise des Tang (678-907 ap. J.-C.). Ce type de figurine, placé dans les tombes, accompagnait le défunt vers son dernier voyage dans l’au-delà, en évoquant la société qui l’entourait de son vivant. Les camélidés étaient alors nombreux autour des marchés des grandes villes chinoises d’où partait la Route de la Soie, voie commerciale qui reliait Chang’an à Constantinople.

Exodus n° 1

Sans titre

Karel APPEL

Exodus n° 1

1951

Huile, gouache, crayon de couleur et collage sur papier kraft marouflé sur toile

100.1 x 65.3 cm

FGA-BA-APPEL-0006

© Crédit photographique : Fondation Gandur pour l’Art, Genève. Photographe : André Morin © 2025, ProLitteris, Zurich

ABOUDIA

Sans titre

2017

Crayons de pastel gras et acrylique sur toile

122 x 183 cm

FGA-ACAD-ABOUD-0003

© Abdoulaye Diarrassouba © Crédit photographique : Fondation Gandur pour l’Art, Genève. Photographe : Lucas Olivet © 2025, ProLitteris, Zurich

Liens entre ces œuvres

Vous atteignez la case 165 : un moment pour réfléchir à la question de l’exil.

Dans une voiture à roulettes, sont entassés des jouets et des peluches. On devine ces affaires entassées à la hâte par un enfant regroupant ce qu’il a de plus cher, comme toutes ces familles qui, fuyant l’avancée des troupes du IIIe Reich, entassèrent leurs biens sur des charrettes jetées sur les routes d’Europe. Ce collage de Karel Appel, intitulé Exodus, porte aussi le nom d’un fameux navire qui tenta en 1947 de gagner le futur État d’Israël avec à son bord 450 survivants du génocide juif. Cet épisode marquant des migrations massives d’après-guerre fait écho au tableau d’Aboudia qui peint, en 2017, un autre bateau transportant des migrants. Parmi les inscriptions figurant en lettres capitales sur le fond noir de son œuvre, on peut lire des noms de pays ou de villes qui sont autant de destinations que les passagers, contraints à l’exil, espèrent atteindre.

Bureau de pente

Métasphère (II)

Jacques DUBOIS

Bureau de pente

Vers 1750 - 1760

Bati de chêne et sapin, placage de bois fruitier (aulne) vernis noir, laque du Japon, vernis européen, bronze doré, cuir et laque (moderne)

88 x 117.3 x 52 cm

FGA-AD-MOBI-0013

© Crédit photographique : Fondation Gandur pour l’Art, Genève. Photographe : Thierry Ollivier

Jean DEGOTTEX

Métasphère (II)

25 novembre 1965

Acrylique sur toile

214 x 129 cm

FGA-BA-DEGOT-0005

© Crédit photographique : Fondation Gandur pour l’Art, Genève. Photographe : Sandra Pointet © 2025, ProLitteris, Zurich

Liens entre ces œuvres

Aïe, vous êtes retombez en case 152... Il est l'heure explorer davantage les échanges culturels au fil des siècles !

L’intérêt des artistes européens pour l’Extrême-Orient s’accentue au XVIIIe siècle avec l’ouverture de nouvelles routes commerciales. Témoin de la rencontre entre l’Europe et l’Asie, le bureau de pente de l’ébéniste Jean Dubois remploie dans son décor d’anciens panneaux de laque découpés dans des cabinets ou des paravents importés de Chine ou du Japon. Deux siècles plus tard, en 1965, l’artiste Jean Degottex regarde à son tour vers l’Extrême-Orient, attiré cette fois par la pureté de la calligraphie chinoise qu’il découvre dans Les Propos sur la peinture du moine Shitao. Le premier chapitre de ce traité, composé au début du XVIIIe siècle, est intitulé « L’unique trait de pinceau ». Jean Degottex semble s’en être inspiré directement pour brosser pour brosser le grand signe vertical qui traverse le tableau Métasphère (II).

Saint Jacques le Majeur

Miki Liste

Saint Jacques le Majeur

Vers 1470 - 1500

Bois de chêne

140 x 41 x 30 cm

FGA-AD-BA-0014

© Crédit photographique : Fondation Gandur pour l’Art, Genève. Photographe : Thierry Ollivier

Luzamba Musiri ZEMBA

Miki Liste

2019

Huile sur toile

130 x 89 cm

FGA-ACAD-LUZAM-0002

© Luzamba Musiri Zemba © Crédit photographique : Fondation Gandur pour l'Art, Genève. Photographe : Lucas Olivet

Liens entre ces œuvres

Vous êtes partis en pélerinage sous la protection de Saint Jacques ! Bienvenue en case 181.

Sculptée dans un fût de chêne, en Flandres, à la fin du XVe siècle, la figure de Saint Jacques le Majeur est identifiable à ses attributs : le livre le désigne comme apôtre, tandis que le bâton, la besace et le chapeau affublé d’une coquille le représentent en tant que saint patron des pèlerins, depuis que les catholiques vénèrent son tombeau dans la cathédrale Saint-Jacques-de-Compostelle. De Galice, en Espagne, Artcase nous propulse au Congo, où nous tombons sur un élégant citadin dont l’habit et les accessoires, permettent, cette fois, de l’identifier comme un adepte de la Société des Ambianceurs et des Personnes Élégantes, plus connue sous l’acronyme S.A.P.E. Sa cravate fuchsia à croisillons blancs, sa chemise rose raccordée à la pochette de sa veste cintrée, en font un parfait dandy. Luzamba Musiri Zemba le représente avec le visage dissimulé derrière un visa, peut-être pour signifier que l’art de la sape, aussi populaire à Brazzaville qu’à Château Rouge, à Paris, s’affranchit des frontières.

Œuvres du jeu

Découvrez notre newsletter

Nous vous avons adressé un e-mail de validation. Veuillez cliquer sur le lien dans l'email pour finaliser votre inscription.

Tous droits réservés. Sans autorisation de la part de ProLitteris, la reproduction ainsi que toute utilisation des oeuvres autre que la consultation individuelle et privée sont interdites.